元素のふるさと図鑑解説

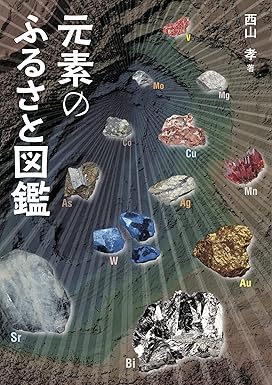

元素ってどこからきたの?  【本書の特徴】 ●レアメタル研究の第一人者である西山孝先生が執筆し、そして京都大学総合博物館にもご協力いただいています。 ●他の本では見られない鉱山や貴重な鉱石鉱物の写真が掲載されています。元素や鉱物にまつわる写真を通して、身の回りの製品がどのような流れをへてわたしたちのもとに届いているかを知ることができます。 ●かつて日本には元素のふるさとである鉱山がたくさん存在していました。海外の大規模鉱山で大量に産出される銅などの金属が登場したことで、日本国内における金属の生産は採算がとれなくなり、閉山を余儀なくされた時代背景が理解できます。住んでいる地域の旧鉱山に関心をもつようになり、調べ学習につながります。 ●わたしたちの身のまわりにある「元素」「金属(メタル)」「周期表」をたどることで、元素そのものや性質、どのような身近な製品に使われているかに興味がわき、知りたいという気持ちがあふれるようになります。 ●中学校以上で習う初出の漢字には、ルビをつけています。

【本書の特徴】 ●レアメタル研究の第一人者である西山孝先生が執筆し、そして京都大学総合博物館にもご協力いただいています。 ●他の本では見られない鉱山や貴重な鉱石鉱物の写真が掲載されています。元素や鉱物にまつわる写真を通して、身の回りの製品がどのような流れをへてわたしたちのもとに届いているかを知ることができます。 ●かつて日本には元素のふるさとである鉱山がたくさん存在していました。海外の大規模鉱山で大量に産出される銅などの金属が登場したことで、日本国内における金属の生産は採算がとれなくなり、閉山を余儀なくされた時代背景が理解できます。住んでいる地域の旧鉱山に関心をもつようになり、調べ学習につながります。 ●わたしたちの身のまわりにある「元素」「金属(メタル)」「周期表」をたどることで、元素そのものや性質、どのような身近な製品に使われているかに興味がわき、知りたいという気持ちがあふれるようになります。 ●中学校以上で習う初出の漢字には、ルビをつけています。

元素のふるさと図鑑口コミ

聞いたことがある金属をランダムにめくり、出身地から製品になるまでの道のりを、写真や図を見ながら知るのが楽しいです。逆に製品の写真から、金属名を知ることもあります。一番大変だと分かったのが、欲しい成分を分離する工程です。人間の知恵とチャレンジ精神に感心しました。

『元素のふるさと図鑑』は、鉱物がどこで生まれ、どのように活用していくのかを知るためのビジネス書です。

「インジウムは特別なインジウム鉱山があるわけではなく、亜鉛を製錬するときに分流して回収されます」「仮に品位0.5%の銅鉱石から1年間に100万トンの銅を生産するとしたら、1.9億トンの沈積物が排出される計算になります」「リチウムは電池の用途が急激に増えていますが、リチウムの埋蔵量は豊富で、しばらく枯渇の心配はありません」など、鉱山以外の産出方法があることがわかります。

特に「マグネシウム:2010年のレアアース危機と似たボトルネックをもつメタル」は、レアアースとは別に中国の政策によって危機に陥る可能性を示しています。

「世界のマグネシウム化合物生産の70%、金属マグネシウム生産の36%を中国が占め、日本は金属マグネシウムの99%を中国から輸入」しているために、生産量の大きな偏りにより、意図的に危機を生み出してしまうのです。

ちなみに「レアアースの危機:ジスプロシウムの流れを見越して、人為的なボトルネックをつくりだし、政治に利用した」のが原因です。

なぜなら「ジスプロシウムを増産しようとすると、鉱床に混ざっているほかのセリウムやランタンなどのレアアースの生産量が過剰になり、バランスが崩れるから」と、他の物質の供給過剰を利用して、希少性を演出してみせたのです。

日本も再びレアアースのような危機に陥りたくなければ、中国からの依存を分散させる必要があるでしょう。

「セレンは主産物としては産出せず、9割が銅を電解製錬したときのバイプロダクトとして回収されています」「銀は、埋蔵量の少ないメタルで、古くから枯渇が心配されています」「枯渇にもっとも近い位置にあるのは銅と亜鉛、とくに銅だと考えられます」などを通して、意外な物質が枯渇の危機に陥っていることを知ることができます。

特に「白金族:白金/パラジウム/ロジウム/イリジウム/ルテニウム/オスミウム」は、ひとつの元素としてあつかわれていたものを6つの元素に分けることで高機能な材料が開発されることを教えてくれます。

昔は、技術的に白金族を分離できず、1つの物質として扱っていました。

しかし、今は技術が発展し、6つに分離することで、「それぞれの性質、特異な化学反応性、広い温度範囲にわたる安定性、高い融点などをたくみに組み合わせる」ことが可能になり、高い性能を持った元素を生み出すことができます。

知られざる鉱物の知識を知りたい方にオススメです。

元素のふるさとというものの、金属のふるさとのお話。

リン、ヘリウムやヨウ素のような非金属元素も産業上重要で、産出地の偏在もしているので、欲を言えば紹介があってもよかった。

とはいえ金属元素の採鉱から精製(精錬)、用途までひと通り紹介されており、興味深い。

ただ、ルビのふり方のルールがよくわからない。

巨大、硬貨や缶は難しい漢字なのだろうか。

すべてにふっているならまだしも、ルビのふり方に一貫性がなく、少々気になった。

金も銀も鉄もアルミニウムも、金属はみ~んな、野山に転がってる、地中に埋もれてる、石ころからシボリ採って、ようやく手にいれて使ってるのです。筆者の西山先生は日本一の専門家、どこの国の何処に貴重な金属がどれだけの量眠って?いるか調べ尽くした人物です。西山先生やその先輩達が集めた世界有数の鉱物標本が現在も京都大学博物館に収蔵されていてだれでも見学できます。西山先生のこの著書はそれらの標本の石コロが如何なる経路で集められ利用されて来たか、現在も利用されつつあるか、詳しくかつ読みやすく、綺麗な写真付きで載せられています。

世界の鉱物資源の現状と将来に興味がある人、それより金の埋蔵量がどれだけ残ってるか、気になるお方。ただ、綺麗な鉱物が好きな中学生(70年昔の私)。皆さん是非この名著を読んでください。

(京都エネカン新宮秀夫)

いやー超なんとなく読んでみましたがとてもわかりやすくて面白い内容でした。

もともと元素に興味があった訳ではもちろん無いのですが、資源関連の影響で各商社の決算が軒並みよかったのとロシアのエネルギー政策が気になっていたりという感じで

本当なんとなくの興味から読んでみました。

超なんとなく読んでみたのですが、

世の中の仕組みがちょっと理解できたような気がして大変勉強になりました。

子供にも読ませておきたい本です。

程よく興味を満たせる

ナイスな良書です。